Марат Сафаров, кандидат педагогических наук

В дни Священного месяца Рамадан в Центре исламской культуры и образования имени Шигабутдина Марджани состоялась лекция кандидата педагогических наук, политического обозревателя федеральной радиостанции ВЕСТИ ФМ Марата Сафарова, посвященная истории пребывания в России, изучения, копирования величайшей реликвии исламского мира – Корана Османа. В 2024 году Марат Сафаров, в соавторстве, опубликовал научную книгу, посвященную этой тематике, преподнесённую в ходе лекции в библиотеку Центра исламской культуры и образования имени Шигабутдина Марджани. На материалах лекции и книги автор поделился своим исследованием в специальной статье.

Коран Османа на протяжении многих веков привлекает внимание исследователей, справедливо считающих эту древнейшую рукопись одним из шедевров мусульманской цивилизации. Особое значение текст, выполненный куфическим письмом на пергамене, имеет для мусульман, напоминая о Слове Всевышнего, окончательно собранном в единую книгу в правлении праведного халифа Османа. Почитаемые в исламском мире, демонстрируемые рукописи Корана Османа привлекают внимание многочисленных паломников и туристов, а различные источниковедческие, палеографические, искусствоведческие труды, посвященные этому кодексу, обогатили науку знанием о средневековой книжной традиции.

Так исторически сложилось, что один из наиболее известных экземпляров Корана Османа – Самаркандский, почти полтора века находился в пределах Российской империи и Советского Союза, став неотъемлемой частью отечественной востоковедной науки. На это повлияло полувековое пребывание мусхафа в стенах Императорской публичной библиотеки в Санкт-Петербурге, интерес ведущих русских арабистов к столь ценному фолианту, а также успешно реализованные проекты печати копий – как полных, так и фрагментарных.

Здесь стоит отметить, что мусхаф – это сборник написанных и собранных в одном месте листов в виде книги. Чаще всего мусхафами называют текст Корана, записанный и собранный сразу после смерти пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).

Знание о Коране Османа распространялись и среди мусульман России — как Поволжья и Крыма, так и недавно присоединённого Туркестана. Каждый образованный мусульманин, прибыв в Петербург, стремился своими глазами увидеть в библиотеке великий мусхаф, а осуществленные в 1905 году на самом высоком полиграфическом уровне копии разошлись по мусульманским общинам империи. Отметим здесь, что копии Корана Османа хранились не только в городских мечетях двух столиц, но и в сельских общинах, чему пример – изученная нами история сохранения изданий в татарских деревнях Нижегородской области – Ключищах и Андреевке.

В целом, татарская составляющая в изучении Корана Османа развивалась на основе прочных связей мусульман внутренней России с их единоверцами в Мавераннахре. Поэтому закономерным была роль татарского богослова и литератора Габдрахима Утыз-Имяни в реставрации мусхафа, сам факт доверия к нему со стороны шейхов и властей Бухарского эмирата, и долгая память «о татарине, плакавшем над Кораном», сохранившаяся среди пожилых жителей Самарканда. Шигабутдин Марджани, лично видевший Коран Османа еще до присоединения Туркестана к России, также занимался его изучением, в том числе текстологическим.

Как известно, после смерти пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), уже в эпоху эпоху правления третьего праведного халифа Османа (Усмана) (644-656) возникли серьёзные разногласия по поводу правильности чтения некоторых коранических откровений. Большинство мусульман хранила и передавала Коран изустно, а затем заученное наизусть записывалось на различном подручном материале, характерном для Аравии: пальмовых листьях, черепках, плоских камнях, коже, лопатках животных.

Традиция рецитации Корана стала важнейшей, неотъемлемой частью повседневной жизни мусульман. Однако в первые десятилетия, во времена правления праведных халифов появилась опасность искажения Корана и было осуществлено собирание аятов Корана. Здесь, однако, стоит особо отметить, что фиксация содержания Священного писания происходила еще при жизни Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Многие аяты прямо называют Священное писание мусульман — Коран китаб — то есть книгой (период письменно-устного бытования Корана). Инициаторами письменной традиции Корана являлись ближайшие сподвижники пророка, выделившиеся в раннем мекканском периоде. Среди них праведные халифы – Абу Бакр ас-Сиддик (годы правления 632–634) и Омар ибн ал-Хаттаб (годы правления 634–644).

Третий праведный халиф Осман собрал совет, на котором было принято решение распространить записи Корана, сохранив только те, что написаны на курайшитском диалекте арабского языка. Зайду ибн Сабиту и другим чтецам было поручено составить несколько списков Корана для того, чтобы разослать их в главные города Арабского халифата. Зейд ибн Сабит аль-Ансари (около 615 — около 665) — сподвижник пророка Мухаммеда да благословит его Аллах и приветствует) и его личный секретарь, записывавший откровения Корана, а после его смерти находившийся в комиссии по составлению полного письменного текста Корана.

Таким образом, под организационно-политическим руководством халифа Османа создавалась окончательная канонизация коранических аятов, что препятствовало искажениям, влиянию диалектных особенностей арабского языка. Кроме того, ко времени правления халифа Османа в границах Арабского халифата уже жили народы, принимавшие ислам, но чьем родным языком не являлся арабский – прежде всего, персы. Наличие и распространение каноничного текста Корана способствовало распространению ислама среди разных народов.

Как и у четырех праведных халифов, достоинства халифа Османа отражались во многих источниках средневековой мусульманской литературы, в том числе в Золотой Орде. Так, в суфийской поэме XIV века «Каландар-наме» халиф Осман охарактеризован как «великий, этот предводитель богобоязненных» … «умен и превосходен в знании, кротости и воззрениях», описывается «щедрым и великодушным». В религиозно-дидактическом сочинении «Нахдж аль-Фарадис» Махмуда ал-Булгари приводится хадис пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует): «У каждого пророка есть товарищ, моим товарищем в раю будет Осман, да будет доволен им Аллах». Таким образам татарам и их предкам, и через религиозную литературу, и через саму систему мусульманского образования было известно о личности и благих деяниях праведного халифа Османа. Его имя – частотно в традиционном татарском ономастиконе (в форме – Усман), особенно после существенной исламизации системы имянаречения.

Пять первых экземпляров Корана были разосланы в основные города халифата (один из них, к примеру, сегодня хранится в стамбульском дворце Топкапы), а шестой экземпляр халиф оставил себе. Считается, что преемник Османа, четвёртый халиф Али, увёз эту рукопись из Медины в свою новую столицу Куфу на реке Евфрат (ныне в Ираке). Именно от названия города Куфа происходит куфическое письмо — один из старейших видов арабской каллиграфии. Примерно до XI века куфический стиль был основным, использовавшимся для копирования Корана. Постепенно, архаичное куфическое письмо вытеснялось более легким и быстрым — скорописью насх с размашистыми росчерками.

В Куфе рукопись Корана Османа сохранялась до вторжения Тамерлана в XV веке.

Существует много версий о том, при каких обстоятельствах Коран Османа был привезен в столицу империи Тамерлана – древний Самарканд. По одной из версий, когда в 1402 году Тамерлан разбил близ Ангоры османского султана Баязида, при возвращении на родину путь полководца пролегал через иракский город Басра. Откуда и был взят Коран Османа и привезён в Самарканд — столицу империи Тамерлана.

Именно с самаркандской рукописью Корана Османа связаны все последующие копии, распространенные пределах в Российской империи.

В царствование Александра II Россия начала активное продвижение в Туркестан. В мае 1868 года русские войска под командованием генерала фон Кауфмана захватили Самарканд. К тому времени Коран Османа хранился в мечети Ходжа-Ахрар, воздвигнутой у могилы почитаемого суфийского шейха накшбандийского тариката. Мечеть активно посещали паломники. В дни больших мусульманских праздников имамы выносили из мечети книгу и показывали народу.

Самарканд был включён в состав Зеравшанского округа (с 1887 года образовалась Самаркандская область Туркестанского края). Начальник округа генерал-майор А. К. Абрамов заинтересовался старинным и редким списком Корана, столь известным среди местного населения. Он поручил подполковнику Серову «принять меры, чтобы драгоценная для науки древность не ускользнула из рук». В результате, Коран был передан самаркандскими имамами царской администрации за вознаграждение в сумме примерно равной тогдашним 100 рублям и отправлен в Ташкент генерал-губернатору Туркестанского края фон Кауфману. Однако передача реликвии не была добровольной; имамы-хранители тщетно пытались утаить место нахождения Корана Османа. Великая мусульманская реликвия была фактически изъята новыми властями и отправлена в Петербург с целью продемонстрировать императору трофей, вещественное доказательство покорения Средней Азии.

Генерал фон Кауфман поздней осенью 1869 года отправил рукопись в Санкт-Петербург с письмом на имя министра народного просвещения графа Дмитрия Толстого. К письму прилагался материал о происхождении Корана, составленный со слов двух самаркандских улемов. При этом фон Кауфман пожелал передать рукопись в дар Императорской Публичной библиотеке, где тогда уже находились древнейшие списки Нового и Ветхого Завета. Одновременно была предпринята попытка перевезти в Санкт-Петербург и мраморную подставку, как считалось, сделанную специально под этот список. Подобные подставки в Средней Азии называют ляух. Массивная подставка времён Тамерлана была украшена многочисленными надписями и стояла в Самарканде посреди полуразрушенной мечети Биби Ханым, перед михрабом. От идеи перевезти подставку в Санкт-Петербург отказались в связи с её громадной тяжестью. Она и сейчас находится в Самарканде. Надписи с неё были скопированы востоковедом Александром Куном и переправлены в Петербург.

Коран Османа хранился в рукописном отделе библиотеки, где в 1891 году его исследовал, описал и датировал востоковед А. Ф. Шебунин. Именно в Петербурге, в 1905 году на волне определенной либерализации политики по отношению к неправославным исповеданиям, было разрешено издать факсимильные копии Корана Османа с хранившейся самаркандской рукописи. Издание вышло тогда тиражом в 50 экземпляров, из которых в продажу поступило 25 экземпляров по цене 500 рублей за экземпляр.

Изданный в Петербурге на особо плотной бумаге, внешне напоминающей пергамент, гигантский фолиант представляет собой копию Корана Османа. С 1905 года и вплоть до Февральской революции 1917 года данное издание Корана Османа являлось дипломатическим подарком российского правительства представителем стран мусульманского Востока. Постепенно, экземпляры уникального издания рассеялись по миру.

Но при каких обстоятельствах один из экземпляров издания 1905 года оказался в Московской Соборной мечети? Об этом мне рассказала народный художник Татарстана Наиля Халитовна Кумысникова, сохраняющая память о своем дедушке-благотворителе.

Живший в Петербурге торговец мануфактурным товаром Латфулла Нигметзян улы Кумысников (1880-1944), узнав о публикации копии Корана Османа, вместе с братом Абзалетдином нашел средства (а напомним, что речь шла о немалых для тогдашнего времени 500 рублях!) и приобрел один из экземпляров. Этот экземпляр Латфулла Кумысников передал в дар недавно открытой тогда мечети в Мещанской части Москвы, где имамами служили имамы Алимовы — уроженцы деревни Овечий Овраг (Куй Суы). Кстати, для петербургской мечети Кумысников также сделал подарок – преподнес ковер.

О благочестие и начитанности Латфуллы Кумысников свидетельствует факт его дружбы с известным богословом Мусой Бигеевым. Войти в ближний круг Мусы Бигеева мог далеко не каждый. Общались они и впоследствии в Москве, когда Муса-эфенди посещал дом Кумысниковых. Дружили и их дочери — Салима Кумысникова и Зайнаб Бигеева.

А возвращаясь к основному сюжету – судьбе Корана Османа в России, надо отметить, что большевики уже в декабре 1917 года на основании постановления Совета народных комиссаров РСФСР за подписью его председателя Владимира Ульянова (Ленина) Коран Османа передали Краевому мусульманскому съезду Петроградского национального округа. Это был умелый пропагандистский маневр большевиков, направленный на получение поддержки среди мусульман.

В начале 1918 года Коран был передан Всероссийскому мусульманскому совету и перевезён в Уфу, в здание Духовного управления мусульман. В 1923 году по просьбе Туркестанской республики, после обращения улемов Ташкента и Джизака, советское правительство отправляет Коран в Ташкент.

Благодаря ценным воспоминаниям дочери муфтия Фахретдина Асмы Шараф (1906-1993), можно реконструировать обстоятельства пребывания Корана Османа в стенах Духовного управления на Тукаевской улице в Уфе:

«В 1918 году было прекращено издание известного татарского журнала «Шура», котором мой отец, Р. Фахреддинов, работал главным редактором. После этого мы из Оренбурга переехали жить в Уфу, на новое место работы отца в Духовное управление мусульман. Отец поехал в конце февраля. Шла Гражданская война, белые и красные воевали с большим ожесточением, повсюду были разруха, смерть и голод. Поезда почти не ездили, в если и ездили, то, как показывают в старых фильмах — люди ехали на крышах вагонов, лезли через окна со своими мешками. Отец поехал на лошадях через Стерлитамак. Нас с мамой в мае 1918 года привез в Уфу мой старший брат Габдрахман. Мы ехали поездом целую неделю.

Когда мы приехали, отец повел нас показывать учреждение, в котором он работал. Это было старинное двухэтажное каменное здание. Отец показал все комнаты, и когда зашли в одну большую комнату на втором этаже, там посередине стоял большой стол, на столе располагалась невысокая витрина. Внутри витрины лежала большая толстая книга, написанная на пергаменте. Книга была раскрыта на одной из страниц. Крупные буквы арабского шрифта были написаны от руки черной краской (или тушью). Отец сказал, что это знаменитая историческая ценность арабского народа тысячелетней давности, так называемый «Коран Османа».

Коран был доставлен в Уфу в начале 1918 года и находился здесь на хранении. Витрина была закрыта на замок. Через стеклянную крышку витрины можно было прочитать отрывок текста. На некоторых листах были видны красно-бурые пятна, и отец сказал: «Предполагают, что это капли крови».

Комната была большая, высокая, светлая. Окна выходили на Тукаевскую улицу. Летом при хорошей погоде окна открывались. В двух углах комнаты были расположены изразцовые печи, которые зимой топились из соседней комнаты. Температура поддерживалась на среднем уровне. Видимо была такая необходимость для сохранения пергамента. В комнате никто не жил и не работал. Мы жили тоже на втором этаже и назвали эту комнату «комнатой Корана». У комнаты были две двери в смежные комнаты. Одна дверь постоянно была закрыта, другая открыта. Двери не запирались, т.к. эта комната была среди многих комнат, и посторонние люди сами по себе туда не могли попасть. Желающим увидеть Коран (или приезжим) отец сам показывал.

Отец говорил, что Коран очень давно сохранялся в Самарканде, потом его отправили в Петербург и поместили в Императорскую публичную библиотеку. После революции по просьбам узбеков решено было отправить Коран обратно в Самарканд. Коран по пути был задержан в Уфе и был сдан на хранение в Духовное управление мусульман. Во время Гражданской войны Уфа несколько раз переходила из рук в руки. Каких-то попыток со стороны белых или красных при отступлении захватить и увезти Коран не было. С 1918 до 1923 года Коран все время хранился в этой комнате.

По постановлению ВЦИК (1923 г.) Коран должен был возвращен туда, где он хранился ранее — в Туркестан. Для его официальной передачи была создана правительственная комиссия из 6 человек, руководителем которой назначили отца. В комиссию вошли муфтий и члены Духовного управления из Ташкента, Умеров из Астрахани, Габдулла Гисмати из Москвы. Председателем комиссии был назначен Р. Фахреддин. Коран тщательно уложили в специальный футляр, упаковали витрину, и в специальном вагоне комиссия вывезла Коран в Ташкент. (август 1923 года). Комиссия с Кораном благополучно доехала до места назначения, нужным образом была оформлена его передача. Члены комиссии встречались с местными учеными, посетили другие города Узбекистана. В начале сентября отец благополучно вернулся домой.

Когда отец вернулся домой, он написал большую книгу «О путешествии в Самарканд по делу возвращения Корана Османа». К большому нашему сожалению, рукопись этой книги наряду с рукописями нескольких других его книг была похищена после смерти отца 1936 году.

Рукописи отца хранятся и в Ленинграде, в архиве Института востоковедения. Однако, рукописные книги отца, посвященные различным научным проблемам, не сданные в архивы, были утеряны. Среди них: «Самарканд мусхафе ва анын сабабеннан саяхат» «(Самаркандский Коран и путешествие к нему)».

Возвращённый в Среднюю Азию, Коран Османа был передан в Самарканд, где вновь находился в мечети Ходжа-Ахрар. Однако с 1941 года местом его хранения стал музей истории народов Узбекистана. И лишь в начале 1990-х гг. Коран Османа был возвращен мусульманам и с тех пор находится в Ташкенте в библиотеке ансамбля Хазрати Имам.

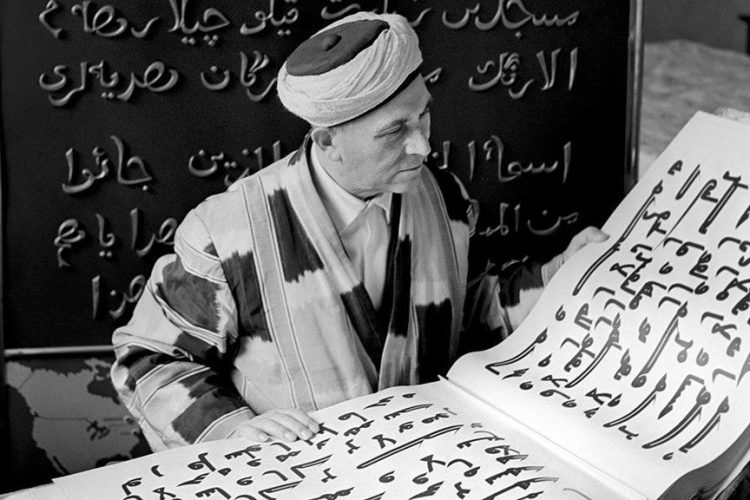

Московская же копия весь XX век бережно хранилась в Соборной мечети. Поскольку специального помещения для демонстрации не было, копия Корана Османа находилась во флигеле мечети, в кабинете имамов. Иногда, во время приема зарубежных гостей, реликвию показывали собравшимся верующим. Сохранилась примечательная фотография 1960-х гг. запечатлевшая имам-хатыба Московской Соборной мечети Ахметзяна Мустафина с копией Корана Османа. Лишь в обновленном комплексе Московской Соборной мечети, где создан небольшой музей ислама, реликвия смогла занять свое достойное место, и демонстрируется в специальной витрине. Ежедневно, сотни верующих и туристов могут увидеть копию Корана Османа. Вернулось и имя благотворителя Латфуллы Кумысникова, которое будет звучать теперь во время экскурсий.